Explorar en los interiores

Hace unos días estuve en la Región del Maule en actividades literarias: dos Diálogos en Movimiento y una presentación en la Bienal de la Universidad de Talca.

Se viaja por el encuentro, casi siempre, por atravesar las fronteras de tan distinto material que nos rodean. En esta venturosa ocasión, aunque he regresado y escribo desde un territorio ubicado a más de 800 kilómetros, sigo en desplazamiento, ahora por las palabras con dos libros que me traje.

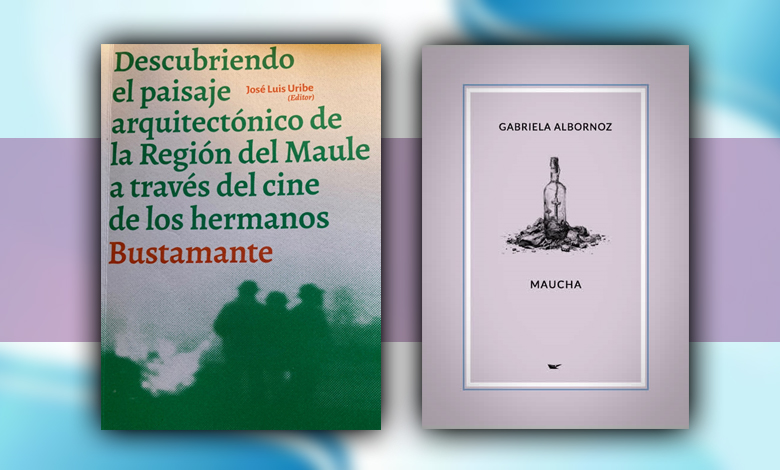

El primero, formalmente es más bien un breve cuaderno de experiencias, de “lectura cinematográfica”: cuatro ensayos breves acerca de cómo se cruzan paisaje / arquitectura/ seres humanos / comunidad en el cine de los hermanos Bustamante. El primer goce es el lenguaje, aprendo palabras como alpendre (busco en la RAE: cubierta voladiza de cualquier edificio, paladeo “cubierta voladiza”) o bancales; sigo el rastro de pensamientos que cruzan potreros disciplinares y alcanzan incluso, potencia lírica porque las voces que relatan su experiencia con el cine se permiten abrir otros modos de conversar los saberes: [la arquitectura] “reconocemos en ella una forma de arte, resultante de la inteligencia humana aplicada a modos de vida únicos” como plantea José Luis Uribe, una arquitectura que “transita desde lo sedentario hasta lo nómada, desde el peso a la ligereza, desde lo material a lo inmaterial, constituyendo un recorrido rico en contrastes”. Otra coita del mismo autor “los objetos arquitectónicos que han sido construidos por los habitantes maulinos concentran significados asociados a la cultura local, entendiendo la arquitectura como un artefacto material”. Habla de las casa que se muestran en las películas sin disfrazar “el paso del tiempo y las heridas del propio habitar.”

Escriben también Andrea Franco, Jorge Gorostiza y Marcel Vizcaíno, todos acercándose a los documentos fílmicos con la curiosidad de reconocer una búsqueda, una mirada sobre el territorio cómo se habita, se construye, se habita.

El segundo es un libro de 44 poemas en poco más de sesenta páginas; una condensada expresión decididamente femenina que rodea una cierta idea de identidad maulina, no en vano se llama Maucha, una expresión que se usa para nombrar a los nacidos en esa zona geográfica según consigna la voz de Margot Loyola en uno de los epígrafes del libro.

Hay una ferocidad inusual en estos versos que va situando su materia en un espacio territorial específico: comienza con un acta de nacimiento, deseo y origen. Se trata de una voz que parte con una mujer desnuda que se parece a la loza de la abuela, sólo con estos elementos ya tenemos pistas de los temas que rondarán el poemario. Y la memoria es uno de ellos.

Leo un desafío hacia la convención, poniendo en relieve lo no dicho, lo aplastado, lo relegado a los interiores y el silencio. Como si se tratara de una nueva fundación de este lugar, la animalidad es el impulso primero, profundamente sexual; el deseo se muestra como motor de la existencia. Hay una cierta identidad salvaje (“Aquí no hay romanticismo” se llama uno de los poemas) que ha generado una larga ristra de historias amargas, violentas, enfermas. El cuerpo femenino habla por su ansia, la abertura de la boca para decir, la abertura de sus genitales como otra forma de fundirse con el paisaje y lo que está allá, afuera de sus límites.

“Mi madre dice/ que escribo aberraciones/ muerte, sexo, violaciones / incestos, maldiciones” Al parecer toda genealogía está ligada al dolor, al abuso. Y estos poemas de versos cortos, como pequeños navajazos aluden a esa memoria herida.

Descubriendo el paisaje arquitectónico de la región del Maule a través del cine de los hermanos Bustamente

José Luis Uribe (editor)

Editorial Dostercios, 2025

Maucha

Gabriela Albornoz

Editorial Deriva, Villa Alegre 2025.

El Guardián del Mito: Rosabetty Muñoz